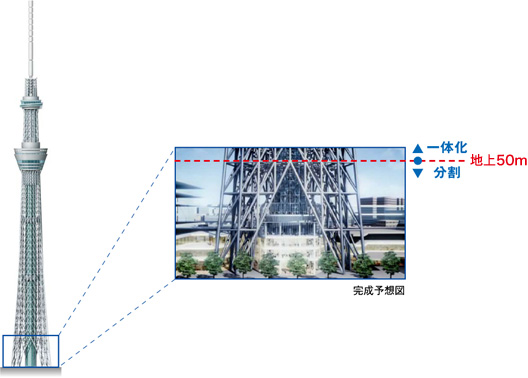

3本の脚をそれぞれに組み立てるには

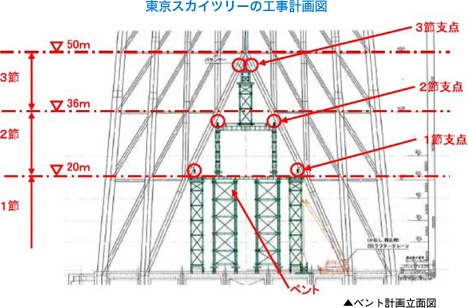

鼎から別々に伸びた3本の脚は、地上50mで一体化します。

中心に向かって斜めに延びる3本の脚は、鉄骨の重さにより中心方向に倒れこんでいきます。

建てていくにつれ位置が合わず組めなくなるので、

地上50mの位置で3本の脚が設計図通りの位置に組みあがるための計画と方策が必要になります。

ぴたりと合うために。「仮受け」で精度を確保

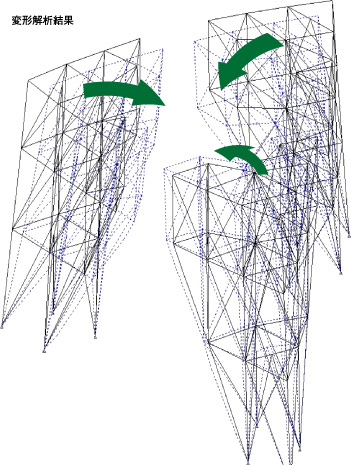

下の図はタワー脚部の3次元モデルに鉄骨の荷重や剛性などを考慮して作成した変形量の解析結果です。

黒の線が正規の状態、青の点線が解析結果を表しています。これを見ると大きく変形することが判ります。

工事にあたってはこうした自重による変形などを事前に十分に検討を行い、施工に反映していきます。

この結果から、鉄骨を地上50mで正規の位置に組み立てるためには、内側に変形しないような工夫が必要と判断しました。

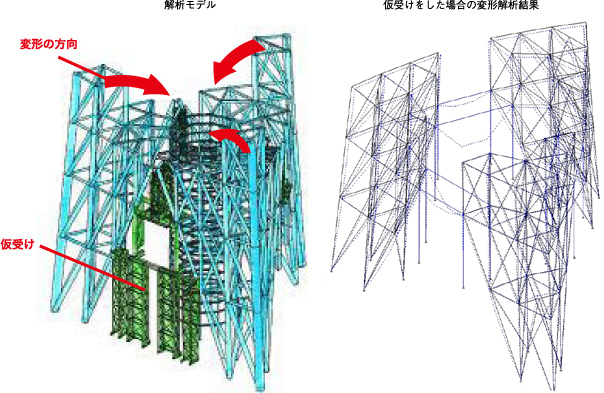

今回の工事では3本の脚それぞれが内側に倒れこむのを抑えるために地上50m部分まで仮受けで

支えながら鉄骨を組み立て、施工精度を確保することにしました。

仮受けを設けた場合の解析結果は下図のようになります。

変形を抑える「ベント」(仮支柱)

この仮受けとなるのが「ベント」と呼ばれる支柱で、この工法を「ベント工法」と呼びます。

これは元々橋梁を施工するときに用いられたもので、柱と柱の間隔が長い場合に「ベント」と呼ばれる

仮の支柱で分割された桁を支持しながら組み立てる工法です。

建築の世界では柱のない大空間の大屋根などをかける時に、この方法を使用するのが一般的です。

ベントとは「橋脚」を意味する英語です。ベントには500t程度を支える角ベント、

200t程度を支える丸ベントの2種類があり、必要に応じて製作する場合もあります。

「ジャッキ」で微調整、最後はジャッキダウン

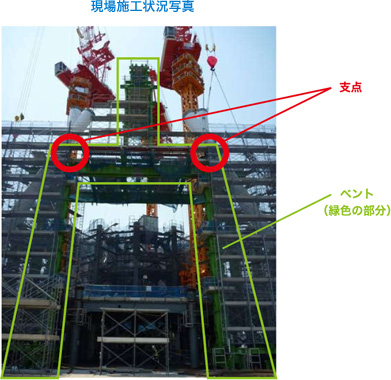

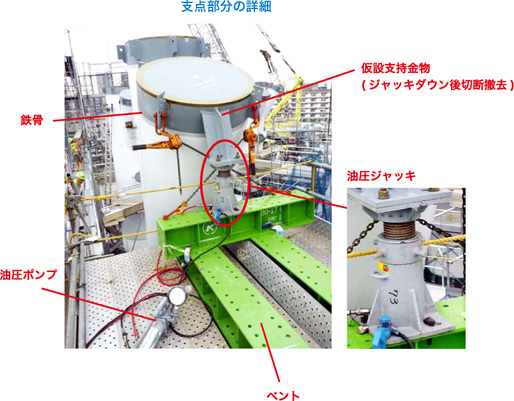

下の写真はベントが鉄骨を支えている部分です。間に油圧ジャッキを介するのが一般的です。

今回は、円筒状の鉄骨を斜めに支えるため、ジャッキとの接点には、垂直に受けられるような形状をした

「仮設支持金物」を鉄骨の製作段階であらかじめ取り付けておく方策をとっています。

鉄骨の位置はベントでおおまかに決められますが、ミリ単位での微調整にはこの「油圧ジャッキ」を活用します。

塔体の3本脚の鉄骨が地上50mで一体化したあとは、ベントは仮設材なので撤去します。

この時、ベントには本来、本体鉄骨が負担すべき過重がかかっているので、この荷重を本体鉄骨に

移し変える必要があります。

ジャッキで支えていた荷重をジャッキのストロークを縮めることで開放し、移し変えるので、

「ジャッキダウン」と呼んでいます。

想定された通りに本体鉄骨の過重負担バランスを保つために、鉄骨を組上げる各段階で実際の荷重の確認を

行いながら、慎重にジャッキダウンを行い、地上50mまでの鉄骨建方は完了します。